7月11日至14日,由中国电影导演协会主办、香奈儿CHANEL特别支持,烟台市、中央广播电视总台央视频、人间指南合作支持2025青葱青年影展(烟台)在烟台万象影城举办。

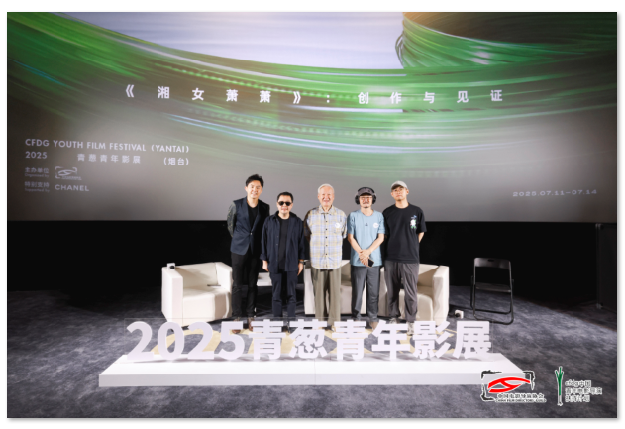

四天展映、十部影片、五场对谈,谢飞、贾樟柯、魏书钧、霍猛等导演与年轻影迷们畅谈电影创作的本真与热情。这场传递薪火的电影盛宴,将青葱计划十年培育的硕果带向海滨,在光影潮汐间,见证着青年导演的破土与生长。

海滨城市的影像共振

“本次影展不仅延续了电影展映、创作论坛等经典板块,更与烟台文旅资源深度融合,形成艺术创作与城市发展的良性互动生态。”烟台市委常委、宣传部部长吕波在开幕致辞中表示。这不是青葱影展第一次拥抱烟台。继“黄渤海-青葱青年影展”成功落地后,此次再度携手,烟台对电影产业和青年文化的热忱显而易见。

影展票房印证了这份共鸣。开票首日,所有场次电影票便接近售罄。展映单元设置也颇具深意:“青葱踏浪”聚焦中国电影导演协会青葱计划扶持的学员作品,如高朋的《老枪》、耿子涵的《小白船》、龙凌云的《何处生长》等;而“光影潮汐”则展映协会其他成熟会员的佳作,以谢飞的《湘女萧萧》和卓别林百年经典《淘金记》为代表,形成新老导演的时空对话。

“我们在笑声中结束这次影展,这可能是最好的闭幕礼。”中国电影导演协会会长贾樟柯在闭幕影片《淘金记》的放映前说,“四天来,我们的电影几乎每场都爆满,我要特别感谢烟台市特别是烟台的市民、观众,这几天很热情地参与到青葱影展里。我希望,明年带着最新、最好、更经典的电影作品重新回到烟台。”

青年导演的破土之声

1996年,贾樟柯拍摄首部电影时,只有7天拍摄、2万元预算,剧组靠蛋炒饭充饥。而今青葱计划则可以帮青年导演跳过“找钱求人”的窘境。

青葱计划的核心是九年来构建的新人导演培育体系。这一计划每年从上千份剧本中筛选出20强学员,提供系统化培育。贾樟柯坦言:“它不只是创投,更是一场长达半年的实战训练营。”

对于青葱计划的入选学员,国家电影局每届提供5部影片、每部100万元的专项支持,中国电影导演协会数百位会员倾注心力。陈凯歌、田壮壮、宁浩等资深导演参与公开授课,并为新导演们提供一对一“私授”环节,管虎、薛晓路等导师针对剧本进行“诊断”,导演协会还资助每位学员拍摄短片,直观展现其影像把控力。

非科班导演在此获得“加速度”。龙凌云从广告导演转型时,崔斯韦教他将朋友抑郁经历转化为《何处生长》的母女张力;郝飞环用“写3000字就奖励自己”的土法完成剧本;薛晓路帮耿子涵把《小白船》从禁忌情感转向成长叙事;后期支持环节,田壮壮为高朋《老枪》调整剪辑节奏。

在政策扶持、导师私授、实战拍摄三重赋能下,一批青年影人的作品登上银幕。九年来,青葱计划孵化30余部院线片,其中《老枪》《小白船》等都走进了国际电影节展。

开幕式后的首场论坛“青葱破土:创作进行时”上,贾樟柯与高朋、耿子涵等5位青年导演围坐畅谈。“青葱让我补上了电影学院的课。”非科班出身的龙凌云感慨道。其作品《何处生长》源于朋友真实经历,在崔斯韦的点拨下,从小切口母女关系扩展到对独生子女时代家庭观念的审视,在管虎指导下,用手持镜头化解预算限制,最终《何处生长》的粗粝影像反成风格标签。

高朋总结了青葱计划的扶持逻辑:“从剧本到上映,王红卫、贾樟柯等导师全程护航,像‘终身制管家’。”而郝飞环则笑称参与青葱计划“像被行业一把拽进门”,从剧本工坊到百万扶持金,实打实的支持让他的《沉默笔录》终登银幕。

大师班里的传承密码

影展的核心,始终是那些挣扎与梦想交织的创作故事。此次影展期间,举办了多场映后对谈与大师班,资深从业者向青年创作者和到场观众介绍了自己的创作思路和产业赋能的深层逻辑。

如何让世界看见中国青年导演?东京国际电影节艺术总监市山尚三的大师班,为这一问题提供了国际视角。这位曾监制侯孝贤、贾樟柯作品的制片人,坦言选片的核心在于“反套路、反模仿”:“电影节渴望新声音、新视角。如果你的电影与近期成功的节展片雷同,我不会选择。”

他列举的案例恰是本届影展的亮点:高朋的《老枪》虽含商业元素,却因深刻呈现90年代社会变迁而获东京电影节最佳艺术贡献奖,耿子涵的《小白船》因对中朝边境日常的细腻刻画,引发韩国观众集体合唱同名童谣。“预算从来不是决定因素,”市山尚三坦言,“小成本佳作同样能登顶主竞赛单元。”

魏书钧与霍猛的对话则体现着创作生态的多样性。霍猛的《过昭关》仅靠40万借款、9人团队完成拍摄,“拍电影不必拘泥于工业化流程,小团队反而能保持松弛感。”魏书钧对此深表认同。在《河边的错误》中,他大胆选用江西南丰县的素人儿童演员,只因他们“能准确理解指令,保留本真状态”。

资金与市场的双重夹击,是青年导演的普遍困境。青年导演往往面对资方“要商业片还是节展片”的逼问,面对年轻后辈的提问,耿子涵建议:“在创作前先想好影片的目标受众和人群基数,再以此为基础和资方沟通。”高朋则直言,首作导演往往缺乏选择权,只能先“进入游戏”再谋出路。

创作初心也在对谈中被多次提及。陈小雨拍摄《乘船而去》的念头,源于陪伴外婆的真实体验。片中90%台词源自外婆真实话语,陈小雨分享道:“外婆看完电影说,她把我们的家和村子永远留住了。”这种个体经验的真诚表达,引发观众强烈共情。龙凌云在《何处生长》中聚焦原生家庭创伤,以手持镜头传递青春期的躁动与迷茫,也只因“那个切口与我息息相关”。

“青年在创作时应该平衡社会发展与文化保存的双重使命,用影像凝固那些易逝的人文记忆。”影展最后一天,谢飞在《湘女萧萧》映后交流中向年轻电影人分享了他的观点和看法,“我的前辈谢晋经常跟我讲,要拍留得下去的电影,中国人看得懂、外国人也要看得懂的电影。”