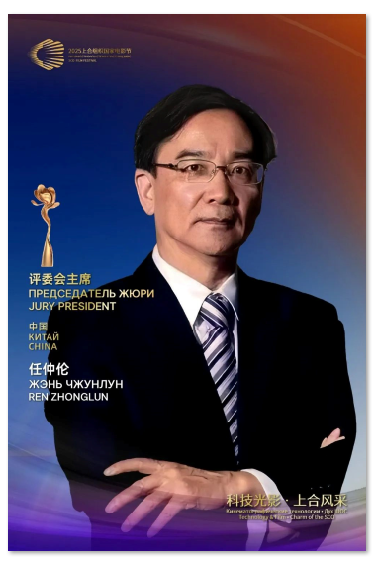

2025年上海合作组织国家电影节7月初在中国重庆举行,我受组委会的邀请担任了评委会主席。“上合电影节”秉承上合组织的精神:尊重多样文明,谋求共同发展。评委会表彰的是坚守“本国电影”立场,彰显各自文明的独立探索,不是对“他国电影”成功范式的简易拓本。这次电影节共有20部影片参赛,获得最佳影片的是中国电影《三大队》和俄罗斯电影《空战》,它们具备鲜明原创力和民族叙事。这是向当今平凡英雄致敬,更是向八十年前反法西斯的普通战士致敬!观摩参赛影片外,评委们的讨论格外有益,激发关于彼此电影的思考。

建立在多样文明基础之上的

独立叙事

我们看到,这些国家的电影正以独特的叙事和多样文明的展示,与欧美电影形成鲜明的辨识度;正以日益增长电影制作实力和渐强的影响力,深刻改变着好莱坞单极强势;正以地域优势和产业发展,成为世界电影版图上的独立力量。

独特叙事,多样文明,这是观摩参赛影片最初的印象,其实也是上合国家电影的根脉。上合组织作为当今世界幅员最广、人口最多的区域组织,总面积超过3700万平方公里,约占全球陆地面积25%,总人口近36个亿,占世界人口50%,更汇聚了多元的文明形态,具有影响世界的意义。同样,这些国家电影是独特的,显示出各自力量。其中既有中国、俄罗斯、印度等电影大国,也有伊朗、巴基斯坦以及中亚国家等新兴电影国家。

世界电影迄今有130年了,最初以法国及欧洲作为发源地,在二战后好莱坞电影成为世界电影的主导。美国电影史家断言:任何国家只要打开国门,美国电影就长驱直入。随着近年中国电影的崛起、电影产业向更多国家的蔓延性发展,世界电影格局变了,美国电影的单极优势正在消解。上合国家电影提供了样本:它们不是同一性电影联盟,而是建立在多样文明基础之上的独立叙事,加上地域优势和渐强的国际影响,成为影响世界电影的现实力量。

中国电影进步具有深度的世界意义。这种深度体现在它不再是单兵突破和埋头国内发展,其目标明确:建成电影强国!这是在国家战略下实施全面进步,在数智时代中实现整体转型,整个中国电影产业链齐头并进、争相突破。我们将不再以年产近千部影片、九万块银幕数和17亿的观众人次作为中国电影繁荣的标志,而将以具有世界先进意义的电影全产业链、以电影强国的整体优势去助推全球电影发展。2025年在我们需要自信的时候,《哪吒之魔童闹海》送来了成功样本。它的意义不仅是以154亿票房进入全球票房第五位,更在于它集聚了整体创造力:传统文化转化为现代创造、先进技术的整体运用、特效团队的全部本土化,这才是中国电影真正的竞争力。

近年的俄罗斯电影历经磨难,兼以经济与战争的影响,处于停滞状态,但它的历史底蕴和坚韧实力依旧在。从苏联时期到现代俄罗斯,以独特的贡献赢得世界尊重。苏联时期的蒙太奇学派和爱森斯坦的《战舰波将金号》开创了电影叙事新纪元。现代俄罗斯电影《回归》《利维坦》《烈日灼人》《斯大林格勒》等延续了哲思和诗意的叙事传统,屡获国际大奖。这次参赛影片《名单之外》与《空战》,皆以反法西斯战争为背景。前者导演悟性很高,油画般的色彩和极具艺术感的场面调度,展现战争中的残酷与诗意,年轻中尉科利亚的遭遇令人唏嘘并尊敬。后者采用视觉冲击与细腻内心,表现女战斗机飞行员的牺牲与情感。战争不会告诉任何人,谁将幸存,谁将注定死去。俄罗斯电影还是强者。

印度电影年产超千部电影,成为全球产量第一的国家。其类型化的歌舞段落、影像上的风俗风情、族群性的情感表达,使得“影像印度”具有鲜明辨识度。在印度电影市场,“本国电影”占比80%至90%以上。由此我想到:那年去英国松林制片公司拜访,其总裁不无幽默,或者说不无自嘲地说:“英国电影的困境是我们离好莱坞太近,并且讲的都是英语。”其实他遗憾的是好莱坞成为英国市场的绝对主角,长期占据80%到90%的市场份额,经常雄踞前十位票房高位。英国电影曾经是电影强国。近年伊朗电影崭露头角,《小鞋子》《一次别离》《出租车》等影片体现出深刻的社会观察、质朴的叙事风格和温馨的人文精神。中亚电影的国际影响力渐强渐高,在上海国际电影节上,2024年哈萨克斯坦的《离婚》获得最佳影片,2025年吉尔吉斯斯坦的《黑·红·黄》再次获得此项荣誉。这次参赛的哈萨克斯坦的《兄弟》、吉尔吉斯斯坦的《边境交易》等均以平视姿态,表现平民的日常烟火。中国电影《巴扎喜事》将新疆音乐与人物塑造巧妙融合,得到好的评价。

当“本国电影”的意识觉醒并积极发展,世界电影格局就变了!美国电影史家预言的“美国电影长驱直入”,过去可能是,现在绝对不可能是了,上合国家电影以及世界电影的发展,证伪了文化沙文主义的断言。世界电影进入多极文明状态,百花齐放才是繁荣镜像。

“本国电影”

是民族精神的优质土壤

我们看到,这些国家的电影表达着各自国家的独特文化、历史记忆或当代生活。“本国电影”是民族精神的优质土壤,是形象塑造的特殊空间,是保持文化自信、区别于“他国电影”的独立存在。

任何国家电影皆立足于本国叙事,观众有通过“他国电影”获得异域经验的渴求,但“本国电影”呈现的本土生活,始终是本国观众的需求重点。我曾经研究过上海电影,来自于外邦的“冒险家”建造了最早的电影院,当他们试图掌握中国制片叙事权力时遭遇了失败。1909年上海首家电影制片公司——亚细亚影戏公司,由美国人本杰明·布拉斯基投资经营,但其“不谙国俗民情,所为辄阻”,于是由中国电影制作者张石川、郑正秋承包该公司制作业务,他们创作了中国首部故事短片《难夫难妻》。当下世界各国电影继续在说明这个道理:“本国电影”的创作主体应该是本国艺术家而非外来者,培养并珍惜他们的创造力显得重要。

“本国电影”是保持文化自信,区别于“他国电影”的独立存在。俄罗斯电影辨识度很高,史诗性的叙事主题,深厚的文学底气,以及高贵的表演艺术,赋予影片独特的文化烙印。伊朗电影成为“世界级现象”,以惊人的创造力,将本土文化转化成具有人性价值的影像语言,并影响着全球电影美学。比如《一次别离》《橄榄树下的情人》《樱桃的滋味》等电影,或聚焦边缘群体,或关注女性、揭示性别困惑,或用娴熟技术克服低成本的局限,伊朗电影提供了新的经验。

在观看上合国家电影时发现一个现象:对技术主义和高概念电影的逆反,他们很少追随美国商业电影高投资、大制作的路子,可能因为本国资金匮乏,更多倾向于对于艺术原创力的崇信。我们继续说说伊朗电影,它们经常以朴素的镜头凝视人性真相,以隐忍的画面对抗视觉奇观,以克制叙事和实景拍摄,证明在低成本的条件下,创意深度比炫技更加重要。《小鞋子》中贫民窟孩童奔跑镜头,非职业演员运用和自然光线中的实景拍摄,颇有艺术质感,据说它成本只有18万美元,最终获得伊朗电影在北美市场的最高票房。巴基斯坦大多数电影成本低于150万美元,但不妨碍他们对影片的精算细算和精雕细琢。这次参赛影片《纳亚布》和《白蚁》获得评委会特别奖和最佳剪辑奖。

那天评委会观看蒙古国电影《父亲》和《金色地平线》,感人至深。两部影片人物和场景简单:一片牧场几匹马,三两人物一台戏。但是《父亲》表现的父亲对儿子们情感的苦熬与苦心;《金色地平线》表现两对夫妇对各自儿子的命运轮转,分别深刻展示了血脉撕裂和生死悲痛。蒙古国评委乌兰其其格·楠萨尔玛告诉我:“我们国家缺乏资金,设备不好,我们只能用心用最低的成本拍好电影。”最终它们分别获得最佳导演和最佳摄影奖。其实,电影艺术有时无需炫技,当电影扎根本土生活与文化,即使最简陋的影像,也能触动最广泛的灵魂。这是好莱坞电影以外的“另一种”电影镜像。

如今的数智时代,各种影像在快速流通中过滤掉文化差异,强势文化掌握着新媒体平台,用资本收购着各国创意,并锻造出预制的影视产品,然后在所在国就地营销。“本国电影”与“他国电影”的界限在模糊,坚守凝聚民族文化和表达本土生活的“本国电影”显得艰难,但越发重要。

创作具有全球影响力的

“中国电影”

我们看到,好电影是硬道理。向世界讲好中国故事,塑造好中国形象,这是国家电影战略的要求、提高国际影响力的必然选择。中国要建成电影强国,核心是创作具有全球影响力的“中国电影”,否则即使再有市场再有观众,也是“他国电影”的集散地。

如前所说,“本国电影”根植于自身的独特文化、历史记忆和当代生活,其创作源泉是多样的。习近平总书记说:“中国文化历来推崇‘收百世之阙文,采千载之遗韵’”,倡导“让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉”。近年的中国电影自觉实践并取得成功。《哪吒之魔童闹海》《长安三万里》《雄狮少年》《满江红》《封神三部曲》《长安的荔枝》等影片,追溯以往还有《卧虎藏龙》《英雄》《赤壁》等影片,它们或创意、或取材、或假托于中华文化的经典基因。

何为经典?它是经过代际筛选、具有跨时代的共鸣能力、深刻影响文明进程的文化成果。经典不是静态的遗产化石,具有重构再生的能力。何以成功?这些电影用民族性解构西方叙事模式,建立东方叙事美学,以技术赋能传统文化重生,完成对优秀传统文化的现代化创造。《长安三万里》用诗人命运叩问当代精神困惑;《封神三部曲》用现代特技将古老神话演绎呈现;《哪吒之魔童闹海》改编自“哪吒闹海”的传统故事,捕捉当代情绪,赢得共鸣。游戏《黑神话:悟空》和动画剧集《中国奇谭》等则以“破圈”成功旁证着同样道理。事实证明:好电影是硬道理。即使积淀千年的优秀文化基因,恰能是最先锋的创作源流。

“上合电影节”已经落幕,成果丰硕。俄罗斯评委瓦吉姆·布尔金感慨:“当我们通过镜头理解彼此的苦难与荣耀时,电影节就不再会闭幕,它成为命运和情感共同体。”他完成了中俄合拍影片《红丝绸》,即将在中国上映。他还想继续创作《黑丝绸》,理由是俄罗斯观众对中国故事有兴趣。

(作者为2025年上海合作组织电影节评委会主席)