零下三十度的齐齐哈尔,黑龙体育馆的冰面像一面巨大的反光镜,把天空的铅灰色压到人的眼皮上。导演齐星站在护栏外,双手插在羽绒服兜里,脚上的冰爪与地面摩擦出细碎的声响。他的目光追着冰面上穿黑色护具的女生——侯佳音饰演的“跛足冰球少女”刘星榆。冰刀划过冰面,溅起的冰碴在空中四散。齐星咧嘴笑了:“这孩子拍摄时摔了几十次,一次都没哭。”

东北“哪吒”一家人

电影《不再退缩》讲述了一位东北父亲以不退缩的精神坚持十几年治愈女儿的跛足,助女儿在冰球赛场大放异彩的故事。除了运动励志,影片还散发着中国式家庭独有的亲情。

“最早就是学人家印度那个电影《摔跤吧!爸爸》。”齐星承认,自己一开始就知道国内市场上的纯体育片“几乎全赔”,于是制片方和他达成默契:把亲情“搁进去”。但怎么搁?他不想重复中国式苦情叙事“大姑娘死了,二姑娘残疾,残疾的二姑娘在成长过程中被排挤、被嘲笑”的设定太套路。“观众一想就能想到她受了多少白眼,不用我们再演一遍。”他说,现在的观众“太累了”,不想再看受害者叙事,“我们想给一点光”。

齐星给故事加了一个“反套路”的设定:让天生跛足的二姑娘刘星榆,偏要对抗最激烈的集体冲撞运动。更反叛的是,她一点都不自卑。“我们想让观众看得爽”齐星解释道。于是,观众在大银幕上看到了一个全员“中二”的家庭——母亲能动手绝不吵吵,父亲动不动掉眼泪,女儿踩着冰刀像踩着风火轮。齐星管他们叫“哪吒一家”:“一个特别‘二’又特别温暖的家庭,培养出了一个‘哪吒少女’。”

定下潘斌龙演父亲那天,制片人犹豫了两秒:“他太喜感了,观众会不会出戏?”齐星回应道:“我要的就是大潘这股憨劲。”齐星第一次见潘斌龙,是在多年前一部电视剧的片场,潘斌龙演一个车间主任,眼神里透着“一股沉的东西”。齐星觉得,那是“父亲的眼神”。

开拍第一场戏,潘斌龙饰演的刘中华穿着旧棉袄,坐在工具桌前磨冰刀,彼时,刘中华刚刚失去了大女儿。镜头推上去,他眼角的鱼尾纹里夹着冰碴,眼泪在眼眶里打转。监视器后面一片安静,齐星听见副导演小声说:“这哪是小品演员?”后来,潘斌龙告诉他,自己有两个女儿,“一想到她们要受委屈,眼泪就绷不住”。齐星评价潘斌龙的表演:“好演员不是演父亲,而是把父亲演成自己。”

时速160公里冰球极限跟拍

冰球是速度最快的集体运动,球速可达160公里/小时。为保证场面与动作的专业性,剧组特别聘请了齐齐哈尔冰球协会主席、前亚冬会冰球冠军孙焕威作为冰球指导。

齐星把摄影师拉到冰面上:“跟不上运动员,就跟不上电影。”他们找了三队职业运动员,培训了几个月摄影,上冰拍摄。齐星把电脑预演图打印出来贴在墙上,每条轨迹用不同颜色标注,“像打仗”。摄影师在冰面上抗着摄影机,贴着运动员滑。穿梭机贴着冰面飞,镜头几乎擦过运动员的护具。冰场内外全员厘米级的精确配合,达成了一个个紧张复杂而激烈的镜头。结果,拍了半个月,摄影师摔骨折了三个。

拍决赛那场戏,黑龙体育馆坐了一千人,连续拍了十四天。把职业冰球运动员累得躺在冰上站不起来,“真正冰球运动员上场两分钟,就累的不行了,必须换。即使训练,他们一天也只训练两个小时。但我们拍摄,一天拍8个小时,他们都累得不想拍了。”

让父亲像父亲,让孩子像孩子

电影里有一个镜头令人印象深刻,小刘星榆举着红领巾,跟着电视里的国歌,模拟升国旗。原本道具准备的是一面国旗,齐星摇头:“太刻意。”他让道具换成红领巾。拍完他蹲下来问小演员:“知道为什么唱国歌吗?”女孩摇头,齐星说:“因为咱们赢了。”

电影结尾,刘星榆在决赛最后一分钟打进制胜球,全场沸腾。镜头切到看台——潘斌龙饰演的父亲双手捂脸,肩膀抖动。齐星说,那是真哭,“他想到自己女儿了”。

当被问到拍这部电影最大的收获时,齐星想了想,说:“让一个家庭像一个家庭,让一个父亲像一个父亲,让一个孩子像一个孩子。”说完,他又补充了一句:“这话有点矫情,但是真的。”

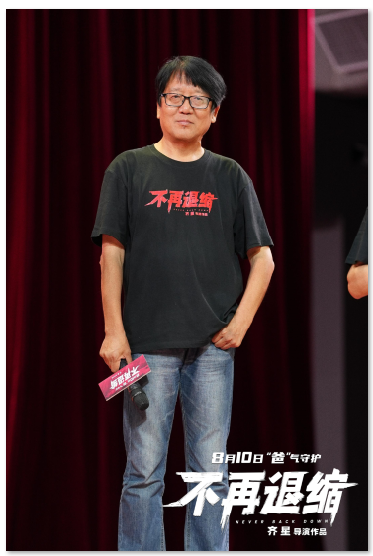

8月10日,由齐星执导并担任编剧,潘斌龙、侯佳音、左小青、徐佳主演的电影《不再退缩》全国公映。