张家辉的第四部导演作品《赎梦》即将于8月23日上映。这一次,这位身兼导演与演员的电影人,带着对题材与表达方式“新鲜感”的执着追求,将镜头探入人心幽暗处,聚焦于那些“看不见、说不清、但真实存在”的心魔。

张家辉说,《赎梦》探讨的是人如何面对内心的罪疚与执念,影片的起点源自他对人性复杂性深刻的思考,最终推动他行动的则是那份对创作新可能的渴望。

“不拍鬼,拍心里有鬼”

创作的契机,源于一次偶然的触动。张家辉坦言,他渴望突破传统惊悚片的窠臼。正是在这种寻求突破的探索中,一部关于“睡眠瘫痪症”(即民间俗称“鬼压床”)的纪录片给了他灵感。他惊讶于这种常被视为“闹鬼”的现象背后,竟有科学的医学解释。

由此,他想到用“梦境”作为核心载体来包装故事。“赎梦,就是在梦中赎罪。”张家辉点出影片主旨。“我不是要拍最恐怖的华语电影,”他强调,“而是通过梦境这层外衣,去呈现人性中那些沉重的悲剧。”

因此,对于影片中出现的符咒、驱邪等仪式场景,张家辉的解读带着一种冷峻的直率——“那不过是心虚者的自我恐吓”,恐惧的源头,并非魑魅魍魉。“不拍鬼,拍的是心里有鬼”,这才是《赎梦》真正的命题。

前期枕边捕梦,

后期精心打造

张家辉深知表达“梦”的难度。

《赎梦》的梦境,不是凭空产生的。张家辉导演表示,有些感受源于创作的想象,但在本质形式上,是一场对梦中潜意识逻辑的影像化实验。他举例影片中曾出现的梦境细节,如身体失重般的漂浮感、嘴唇纹丝未动却能清晰“听见”对方话语的诡异,以及深陷其中彻底失语的窒息焦灼等情景,都是他将心理惊悚元素进行符号化的巧妙处理——让更多观众沉浸其中。

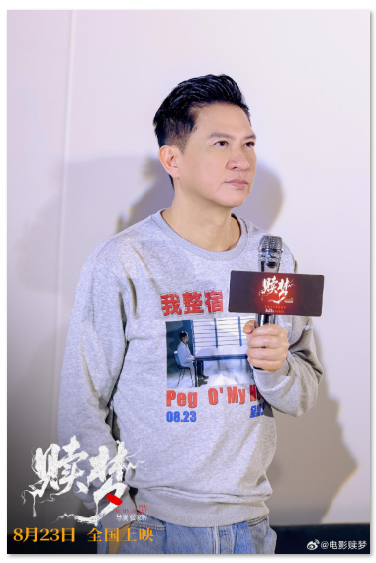

为了强化这种沉浸感,他做了一个决定:梦境中摒弃传统配乐,只用音效制造压迫感。“抽象的环境里加正常音乐,会把观众拉出梦境,分散注意力”。低沉的嗡鸣、诡异的回声等构成了梦境听觉的底色,紧紧包裹住观众的不安感。之形成鲜明对比的,是现实片段中插入的一首甜蜜老歌《Peg O' My Heart》(中文译名《钉住我的心》)。当妻子恐惧无措时,她幻想蔡辛强出现在此刻,二人甜蜜挽手,忘记所有痛苦,在昏暗的街头赤脚奔跑,极尽浪漫化对视。谈到此处,张家辉兴致所至,现场献唱起来 。在他看来,影片中角色经历的悲剧往事,同样如同钩子般深埋心底、无法摆脱。“只是这份‘钩住’不是爱情的甜蜜,”张家辉说,“我要拿最甜的音乐碰最悲的事情。”

梦与现实融合

讲好“梦”很难,而将梦境与现实有机融合,共同承载主题,则更具挑战性。

“我们希望通过梦来包装两段悲剧,认识现实生活中可能遭遇的问题。”导演在采访时解释道。双线并行的叙事方式下,现实文戏与梦境悬疑场景不断交错。他以此为结构,剖析“悔恨”“执念”这些人性深层的暗礁,将个体的心理挣扎,置于金融风暴撕裂的家庭、都市生活异化的压力、童年创伤漫长的回响等广阔的社会现实背景中。

关于这种结构可能带来节奏上的差异,尤其对内地与香港观众在节奏感受上的不同预期,导演坚持电影本身的艺术表达逻辑,他相信观众有足够的理解力:“不是所有事都要讲白”。导演补充,“梦中的讯息曾在现实中发生过,现实中无法言明的部分也表现在了梦里”。二者并不是割裂的,而是“你中有我,我中有你”,互相注解。

而这种融合最终也指向深切的人文关怀。张家辉认为,影片中的人物虽然面临困境,但他们的行为并非无意义的混乱,而是身处与常人不同的感知维度中,进行着外界难以理解的对话与挣扎。

那些从不真正消失、以诡谲姿态回返的情绪与记忆,以梦为钩,钩住悔恨与执念,钩住无法正视的自己。当你终于意识到那不是梦,而是心里的钩子时——《赎梦》已经完成了它的惊悚。