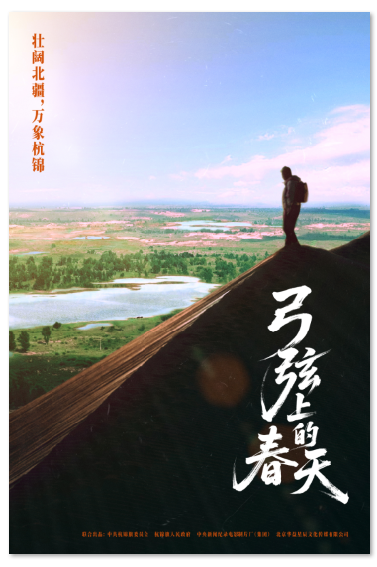

近日,聚焦生态建设题材的纪录片《弓弦上的春天》在京举行看片会。生态建设、纪录片创作和历史文化领域的专家与影片出品团队、创作团队共同观影,并进行座谈交流。

纪录片《弓弦上的春天》由中共杭锦旗委员会、杭锦旗人民政府与中央新闻纪录电影制片厂(集团)、北京华益星辰文化传媒有限公司联合出品。影片以黄河几字弯顶点的库布齐沙漠为地理坐标,完整呈现了以库布齐沙漠治理为代表的中国治沙工程从生存抗争到科学治理,再到山水林田湖草沙一体化治理的三重跨越。探讨“绿水青山就是金山银山”的核心理念,以及生态建设的时代意义、现实意义。

看片会上,中央新闻纪录电影制片厂(集团)党委委员、副总经理朱勤效用“美、真、实、新”四个关键词概括了影片特色:画面构图精美、解说隽永、摄影精湛,展现出灵动鲜活的艺术风格;恪守纪录片真实本质,以严谨的态度呈现治沙的科学方法;聚焦朴实人物与平实语言,真实记录治沙民众生活;通过讲述现代年轻人的故事,运用新颖的拍摄手法,展现了新时代库布齐沙漠治理的发展变化。

影片监制、总策划岳琰彦在发言中提及,团队在创作过程中本着精益求精的态度,在人物故事的甄选上力求精准,力求真实动人;影片通过微观叙事折射宏大历史,以杭锦旗人民与库布齐沙漠七十多年的命运交织为缩影,展现了中国北方荒漠化防治进程中人与自然从对抗到共生的文明史诗,生动呈现了生态治理的中国智慧与坚韧力量。

影片策划、总撰稿刘俊宇介绍说,黄河几字弯如弓,库布齐沙漠如弦,“弓弦”不仅是地理符号,更是精神象征——一代代治沙人绷紧希望之弦,终让绿意如箭矢般穿透荒芜。“春天”则既象征荒漠终迎草木蔓发的生态逆转,又传达着“绿水青山就是金山银山”的生态观的引领。

中国视协纪录片学术委员会常务副会长兼秘书长、中国视协行业电视委员会顾问陈宏认为,这是一部现实主义的纪录片力作。通过反映库布齐沙漠七十多年的变化历程,杭锦旗人投身沙漠治理,创造生态建设奇迹,为全球提供中国样本,传递了“绿水青山就是金山银山”的发展理念;展示出习近平生态文明思想在践行过程中看得见、摸得着的变化和成果。整部片子里体现了治沙精神和中国人的生态观念,同时深化“人与自然共生”的哲学观,平衡宏观叙事与个体命运,进而上升到人文精神层面,观众在其中得到了很好的观影体验。

北京师范大学艺术与传媒学院副教授、中国电视艺术家协会融媒体研究委员会副秘书长史哲宇表示,这部纪录片既有历史的维度和深度,又有很多鲜活的人物故事,兼具思想维度和表达维度。主题鲜明,围绕生态改善来展开叙述,对近些年生态文明思想的认知、传递都非常精准。

两位生态领域的专家对影片也表示高度认可,认为影片以影像的力量诠释了“国之大者”的深刻内涵,由点及面系统反映了库布齐沙漠的治理过程与成果,将“硬核工程”转化为人文表达,很有看点。

中共杭锦旗委常委、旗人民政府副旗长阿拉腾达来在发言中表示,纪录片用写实的手法记录了杭锦旗几代人接续奋斗、防沙治沙的艰辛历程,呈现了库布齐沙漠从“沙进人退”到“绿进沙退”的巨大转变,体现出对习近平生态文明思想的深入践行。希望这部纪录片能让更多人看到中国生态建设的决心与智慧,同时也激励我们继续前行、守护绿色家园,以实际行动推进“三北”六期等重点生态工程建设,奋力打赢打好黄河“几字弯”攻坚战,为建设美丽中国贡献力量。

(姬政鹏)