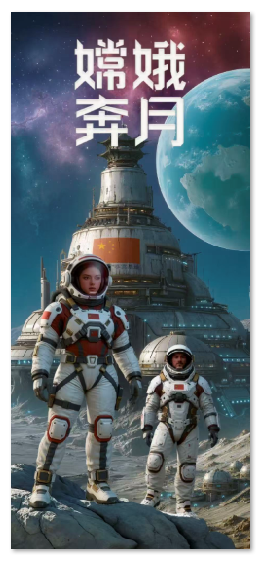

本报讯 在2025北京动画周举办期间,动画电影《嫦娥奔月》的创作动态引发广泛关注。这部作品以中国经典神话为底色,通过解构“嫦娥奔月”传说中“普惠众生”的精神内核,将其与中国航天“为全人类造福”的探月实践深度连接,编织出一曲关于理想与担当的光影史诗。

动画电影《嫦娥奔月》跳出传统神话改编的窠臼,将“嫦娥奔月”置于文明存续的宏大命题下重新诠释。传说中,嫦娥守护的“仙药”被赋予科幻设定——那是一种蕴含宇宙生命密码的“月魄能量”,既能滋养万物,亦可能被滥用为毁灭工具。嫦娥吞药奔月的抉择,由此升华为“以文明传承者的姿态,将火种封存于月宫”的使命。创作团队走访敦煌、三星堆等文化遗址,从壁画、文物中提取月神符号的美学元素,让嫦娥的形象既保留古典飘逸,又具备未来先锋感,实现传统美学与科幻风格的有机融合。

影片的叙事线与中国载人登月工程的时间线形成奇妙呼应。当故事里的广寒号飞船在月球背面发现由量子弦构成的月神祭坛时,现实中的中国航天正稳步推进2030年前载人登月计划。这种虚实交织的设定,让影片成为航天精神的艺术注脚——正如中国航天在月球探测中坚持的“和平利用、开放共享”,片中的航天员团队也将月魄能量的使用权限向全球开放,共同抵御星际危机。这种设定既贴合中国航天构建外空领域人类命运共同体的理念,也让神话传说有了观照现实的温度。

影片通过三层叙事维度,层层递进诠释普惠众生的崇高理想。在神话维度,嫦娥的牺牲是“小我”对“大我”的成全;在科幻维度,科学家林溪为修复地球生态,放弃登月资格,将生的希望留给同伴;在现实维度,中国航天的国际合作项目(如月球科研站联合实验)正践行着这种担当。创作团队透露,影片将采用“神话-现实-科幻”三线并行的叙事结构,在嫦娥的仙袂与航天员的舱服之间,在月宫的桂树与月球车的机械臂之间,构建起跨越时空的精神对话,让观众在震撼的视听体验中,读懂中国文化中天下为公的深层逻辑。

从敦煌壁画里的月神飞天,到银幕上的科幻史诗,《嫦娥奔月》的创作始终锚定精神传承的核心。据悉,该片由交互影业有限公司摄制。

(刘琤琤)